未來,”碳中和“也將成為科技公司們的路線之一。

兩會上被科技大佬頻頻提及到的“碳中和”,卻成為當(dāng)下一個(gè)萬眾矚目的黃金賽道。

碳中和,這個(gè)對于普通人來說陌生的詞匯,最近隨著兩會的召開火熱了起來。

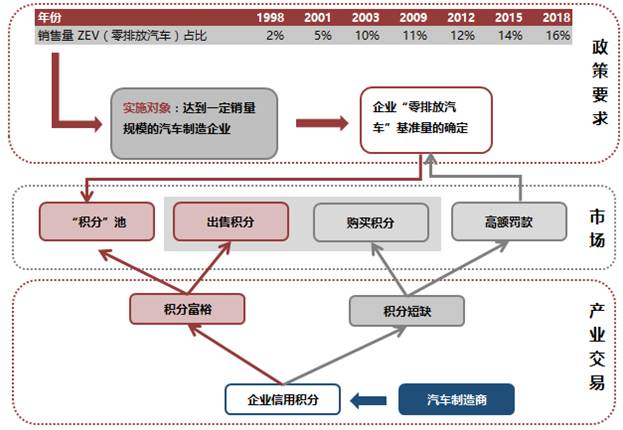

從書面定義來解釋,“碳中和”就是企業(yè)、團(tuán)體或個(gè)人通過植樹造林、節(jié)能減排等形式,抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量,從而實(shí)現(xiàn)零排放。

“賣碳”,是一門生意

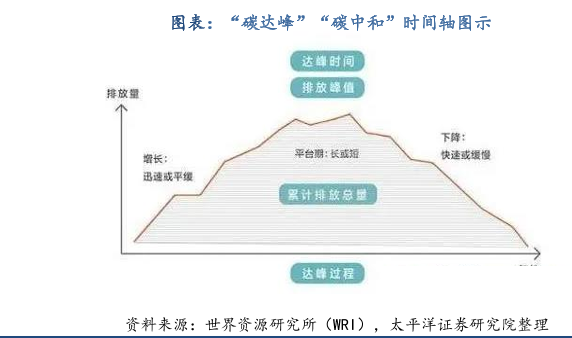

早在上月,生態(tài)環(huán)境部就印發(fā)了《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》,文件中要求:當(dāng)企業(yè)年度溫室氣體排放量達(dá)到2.6萬噸二氧化碳量,應(yīng)當(dāng)控制溫室氣體排放,報(bào)告數(shù)據(jù),清繳碳排放配額。

倘若企業(yè)的碳排放配額用完后,也可以選擇從碳市場購買額度,這就是在國外早已成熟的“碳交易”。

以我們熟知的特斯拉為例,在2020年,靠著售賣碳排放額度賺取了16億美元,收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過7.21億美元的凈利潤。

也就是說,如果去除這項(xiàng)收入,特斯拉在2020年依然是虧損的狀態(tài),而不是“首次盈利”。在過去五年里,特斯拉通過出售碳排放額度為公司帶來了33億美元的收入。

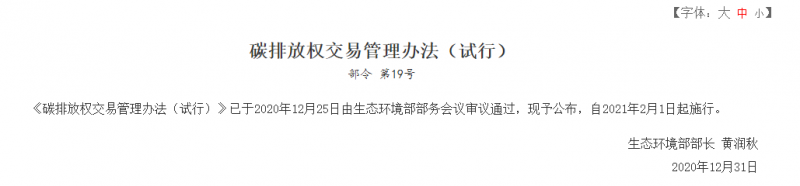

在美國,已經(jīng)有12個(gè)州實(shí)行了“零排放車輛積分制(ZEV)”,在這些州出售汽車的車企,必須按傳統(tǒng)燃油車的銷量乘以一定的比例,銷售相應(yīng)的新能源車。如果這些公司做不到,就必須從其他符合這些要求的汽車制造商那里購買碳排放額度,例如專門銷售電動汽車的特斯拉。

作為100%純電動車企,特斯拉無需為積分擔(dān)憂,攢夠積分的同時(shí)可以換取利潤。

因此,市場研究公司GLJ Research的專家也曾分析稱,像特斯拉、蔚來這類賣車賠錢的新能源車企,依舊可以靠碳排放額度來將價(jià)格控制在很低的水平上。

對于特斯拉來說,這也是“另一種形式”的新能源補(bǔ)貼,只是補(bǔ)貼的不是政府,而是傳統(tǒng)燃油車企。

隨著ZEV的要求不斷增加,對于企業(yè)銷售新能源汽車的要求也越來越高,這種制度也逐漸倒逼了美國本土傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型。

混亂的國內(nèi)碳市場

對于我國來說,碳市場的探索早在2011年就曾試點(diǎn)先行,截至2020年,7個(gè)試點(diǎn)省市碳市場共覆蓋鋼鐵、電力等20多個(gè)行業(yè)、接近3000家企業(yè),累計(jì)成交量超過4億噸、成交額超過90億元。

但相較于發(fā)達(dá)國家十分成熟的碳市場,我國各大試點(diǎn)市場雖然也取得了不少的成績,但由于活躍度低、缺乏必要的市場監(jiān)管和有效的價(jià)格機(jī)制,因此碳價(jià)處在頻繁波動的狀態(tài),這嚴(yán)重影響了企業(yè)、投資者參與的熱情。

2016年間,工信部就曾參照ZEV,出臺了“新能源積分+油耗積分”(ZEV+CAFC)征求意見稿,并且推出了碳配額方案,兩個(gè)措施政策“糾纏不清”,缺乏有效的條例和監(jiān)管,最終隨著汽車并購潮以及新能源車企的井噴,慢慢被人遺忘。

而在其他領(lǐng)域,因?yàn)槿鄙傧嚓P(guān)政策,讓很多企業(yè)對于碳配額的購買非常不積極,直到發(fā)現(xiàn)配額不足時(shí)才扎堆購買,這種供小于求的情況難免推高價(jià)格,導(dǎo)致一年不同時(shí)期碳價(jià)差別很大。

因此,在提倡降低GDP能耗和減少碳排放量的背景下,有關(guān)部門可以借著實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)為契機(jī),吸引更多的企業(yè),同時(shí)加入更多交易產(chǎn)品,最終實(shí)現(xiàn)市場的規(guī)范。

科技巨頭的“碳中和”壓力

從能源特征上,中國屬于“煤炭多”。2013年,中國煤炭消費(fèi)量達(dá)到了頂峰;但時(shí)至今日,煤炭仍是我國能源供應(yīng)的主要來源。

依據(jù)今年國家統(tǒng)計(jì)局公布的《2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的56.8%,天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的24.3%

因此實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”以及“碳中和”,依然需要各領(lǐng)域在減排上做出努力。

目前,全國碳市場只有電力行業(yè),并沒有包含所有高排放行業(yè),但近年來,類似科技企業(yè)也逐漸成為碳排放大戶。

蘋果、Facebook等海外科技巨頭早已設(shè)立100%使用可再生能源的目標(biāo),最終目的是實(shí)現(xiàn)碳中和。

但由于國內(nèi)電力都需要從外部采購,因此中國科技巨頭遲遲沒有許下相關(guān)承諾,在無法實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破前,大多中國科技巨頭都是“有心無力”。

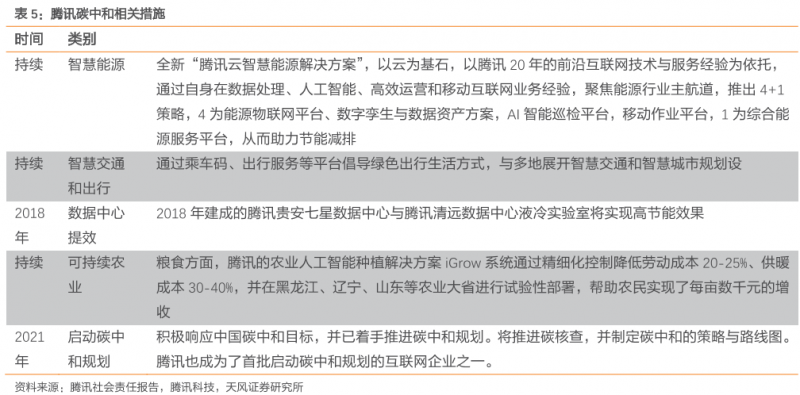

在去年政府提出碳中和目標(biāo)后,騰訊CEO馬化騰曾在其微信朋友圈稱:“預(yù)計(jì)未來最大占比是原生清潔能源支持的數(shù)據(jù)中心的實(shí)現(xiàn)。很難,但總要努力。”

簡單來說,就是靠清潔能源來實(shí)現(xiàn)碳中和,而節(jié)能技術(shù)只是輔助手段。

除了改用“清潔電力”以外,中國科技企業(yè)還可以選擇另一條道路——參與投資風(fēng)電、光伏等項(xiàng)目,這樣一來,雖然需要的投資更多,但獲得的電源也更穩(wěn)定,成本也更低。

但總的來說,投資新能源項(xiàng)目依然存在風(fēng)險(xiǎn),對于中國科技來說,積極參與碳市場或許是未來解決碳排放高增長的方法之一。